|

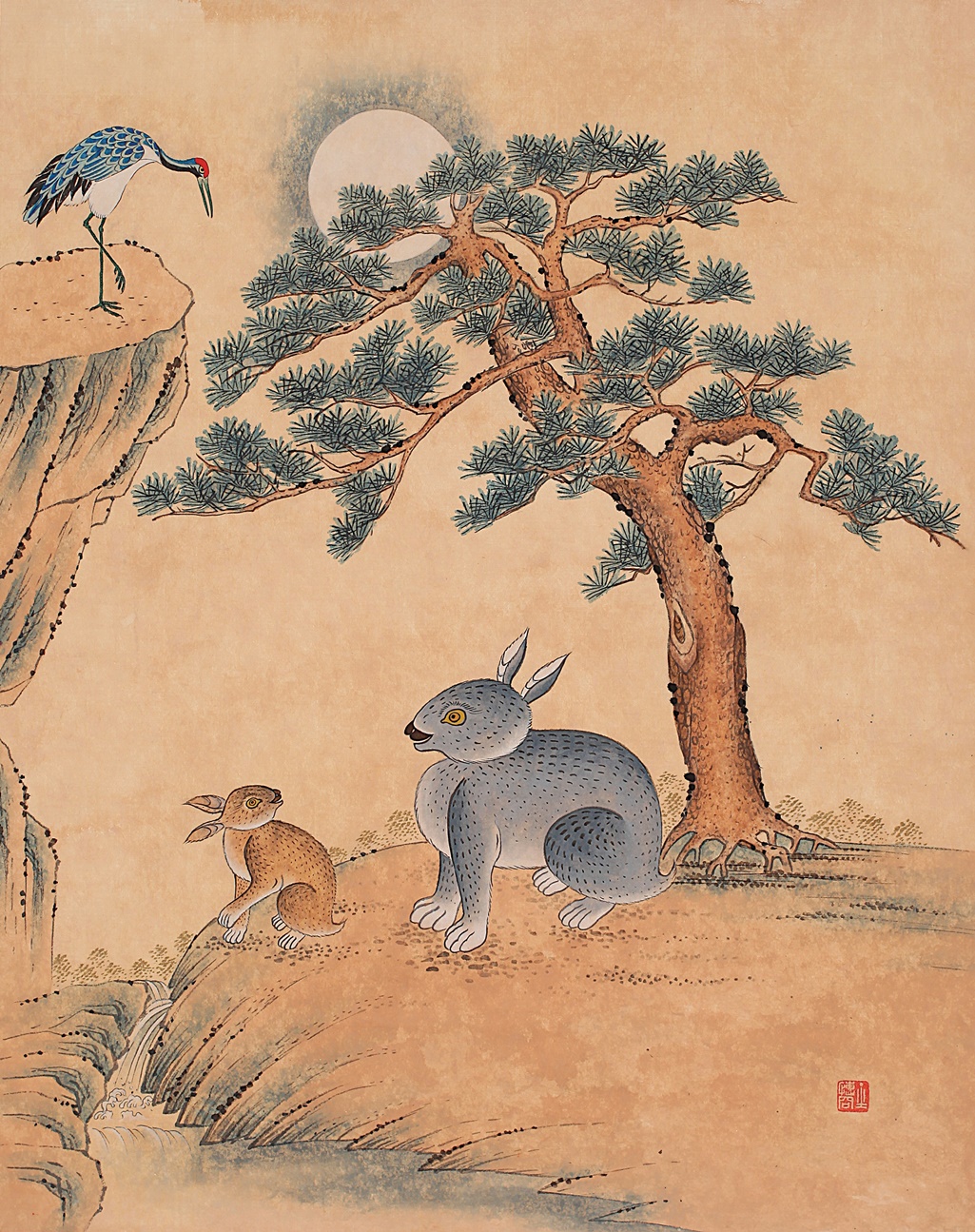

▲김혜경作 ‘행복한 대화’

| AD |

‘토끼’는 예로부터 우리 선조들에게 장수의 상징으로 여겨졌습니다. 또한 옛 사람들은 토끼를 통해 지혜와 평화의 의미를 되새겼습니다. 만물의 생장·번창·풍요를 상징합니다.

그리고 토끼는 몸집은 작지만 영특한 동물로 그려지고 있습니다. 또한 위기를 돌파해가는 ‘꾀보 토끼’의 이미지는 전통예술 곳곳에 스며있으며, 토끼가 포함된 ‘십이지신(十二支神)’은 한·중·일 공통의 문화 코드이기도 합니다.

그래서 옛이야기나 민화, 동요, 동시 등에서 토끼는 조그마하고 귀여운 생김새, 놀란 듯한 표정에서 약하고 선한 동물, 그리고 재빠른 움직임에서 영특한 동물로 묘사되고 있습니다.

그렇다면 우리 민화 속에서 토끼는 어떻게 표현되었을까요?

생태학적으로 튼튼한 뒷다리를 가지고 잘 뛰기 때문에 나쁜 기운으로부터 잘 벗어날 수 있다고 여겨졌습니다.

토끼의 큰 귀는 장수, 백옥같은 흰 털은 아름다움, 그리고 갈라져 있는 입술은 다산을 상징합니다. 그리고 토끼는 십이지신 중의 하나로 선택되어 새로운 생명과 미래의 태양으로 여겨지는 동물로 받아 들여졌습니다.

이러한 이유 때문에 토끼 그림은 해가 뜨는 정동(正東) 방향에 배치하고, 만물이 나오는 생명의 탄생을 의미하기도 합니다.

그렇다면 ‘학’은 어떤 이미지가 떠오를까요? 바로 선비일 것입니다. 그것은 학의 자태가 고고한 선비의 품격을 연상시키기 때문일 것입니다.

그래서 동양에서의 학은 선계(仙界)에서 신선들과 벗으로 지내는 신성한 동물로 여겨집니다.

그런데 우리 민화 속에서 학은 주로 소나무와 함께 그려지는 경우가 많습니다. 또한 학은 장수와 청렴, 고결함을 상징하는 동물입니다. 그래서 장수를 상징하는 십장생에도 당당히 포함돼 있습니다.

그리고 소나무는 눈서리가 몰아치는 한 겨울에도 푸르름을 잃지 않아 대나무, 매화와 함께 세한삼우(歲寒三友)로 일컬어집니다. 선비들에게 군자 또는 절개의 상징으로 칭송되었습니다.

즉 추위가 오면 잎을 떨구는 다른 나무들과 달리 한겨울에도 푸르름을 간직하고 있어서 소나무는 장수를 상징하기도 합니다. 그래서 소나무는 학 그림에 함께 그려지는 경우가 많으며, 학과 소나무는 장수를 상징하는 합니다.

이처럼 깊은 숲속 달밤 아래 소나무 밑에서 신선들과 벗으로 지내는 학과 십이지신 중 하나인 영특한 토끼가 행복한 대화를 나누고 있습니다. 가만이 귀 기울여 엿들어보면 다산과 무병장수를 기원하는 행복한 대화를 엿볼수 있습니다.

이처럼 토끼와 학의 행복한 대화를 통해 오늘 답답하게 느껴지는 우리 정치인들이 소통하고 화합할 수 있는 행복한 대화를 나누는 모습을 우리 국민들에게 하루빨리 보여주는 것이 무엇보다 필요하다고 봅니다.

|